予防接種の基本知識

予防接種を受けに行く前に

予防接種は体調の良い時に受けるのが原則です。日ごろから保護者の方はお子さんの体質、体調など健康状態によく気を配ってください。そして、気にかかることがあれば、あらかじめかかりつけ医や健康福祉センター地域保健課にご相談ください。安全に予防接種を受けれられるよう、保護者の方は以下のことに注意のうえ、当日に予防接種を受けるかどうか判断してください。

- 当日は朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わったところがないか確認するようにしましょう。予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったら、かかりつけ医に相談の上、接種するかどうか判断するようにしましょう。

- 送られてきた通知やパンフレットをよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。わからないことは、接種を受ける前に接種医に質問しましょう。

- お子さんの日ごろの健康状態をよく知っている保護者の方(親権者、後見人)が連れていきましょう。

- 予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任を持って記入するようにしましょう。

- 母子健康手帳は必ず持っていきましょう。

なお、予防接種の効果や副反応などについて理解したうえで、接種に同意したときに限り、接種が行われます。

予防接種当日の持ち物

予防接種を受ける前に、以下のものがお手元にあるか確認してください。

- 予防接種予診票(必須)

- 母子健康手帳(必須)

- 予防接種と子どもの健康(任意)

予防接種を受けることができない人

- 明らかに発熱のある人(一般的に、接種場所で体温が37.5度以上の場合をさします)

- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人

- その日に受ける予防接種によって、または予防接種に含まれる成分で、はげしい全身反応(アナフィラキシー)を起こしたことのある人

- その他、医師が不適当な状態と判断した場合

- BCG予防接種の対象者で、外傷などによるケロイドが認められる人

疾患後の接種間隔

- ウィルス性の疾患(麻しん、風しん、水ぼうそう、おたふくかぜ、インフルエンザ等)にかかった場合は、原則として治ってから4週間以上経過しないと受けられません。

- 突発性発疹・手足口病・かぜ等の場合は、原則として治ってから2週間以上経過しないと受けられません。

- 熱性けいれんを起こした場合は、原則として治ってから3か月以上様子を見て受けてください。

予防接種を受ける際に注意が必要な人

次にあてはまる人で、かかりつけ医がいる場合には必ず前もってお子さんを診てもらい、予防接種を受けてよいかどうかを判断してもらいましょう。

- 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気や発育障害などで治療を受けている人

- 予防接種で、接種後2日以内に発熱、発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた人

- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある人

- 過去に免疫不全の診断がなされている人及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる人

- ワクチンには、抗原の他に培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っていますのでこれらにアレルギーがあるといわれたことのある人

- BCG接種の場合、すでに結核に感染している疑いのある人(家族に結核の人がいて長期に接触があったなど)

長期間療養を必要とする病気にかかったこと等により予防接種の機会を逃した方

平成25年1月30日から、長期にわたり療養を必要とする病気にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逃した方について、その要因が解消した日から2年間接種が可能になりました。(予防接種の種類により上限年齢あり)

対象となる方:以下の要因により、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方

- 重症複合免疫不全症、無ガンマブロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかった

- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかった

- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

- 1.2.3.の疾病に準ずると認められるもの

手続きについて:該当する方は地域保健課へお問い合せください。

(注意1)疾病について医師が記入した書類を提出していただくことがあります。

(注意2)ロタウイルスワクチンは、安全性の面から、接種対象となる期間が限定されているため、接種対象となる期間を超えた場合には定期接種・任意接種のいずれも受けることができません。また、長期療養特例の対象ではありません。

受けたあとの注意事項

- 予防接種を受けたあと30分間程度は、接種会場でお子さんの様子を観察するか、先生とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。

急な副反応は、この間におこることがあります。 - 予防接種の種類により、接種した部位が赤くなったり、痛んだり、軽いだるさ、発熱などを覚えることがあります。

万一、高熱やけいれんなどの症状があらわれた場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。

接種後、生ワクチン(麻しん風しん混合・BCG・水痘)では4週間、不活化ワクチン(B型肝炎・ヒブ(Hib)・小児用肺炎球菌・5種混合・4種混合・三種混合・ポリオ・日本脳炎・二種混合・子宮頸がん予防)では1週間は副反応の出現に注意しましょう。 - 入浴は差し支えありませんが、接種した部位をこすらないようにしましょう。

- 接種当日はいつもどおりの生活をすることができますが、激しい運動はさけましょう。

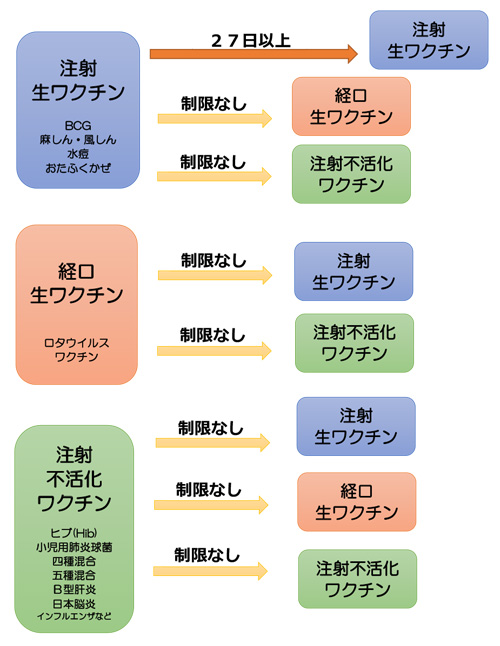

生ワクチンと不活化ワクチン

- 一部のワクチンでは、異なるワクチン同士に一定の間隔をあける必要があります。

- 注射の生ワクチンから注射の生ワクチンを接種する場合は、中27日以上の間隔をあけてください。

- ロタウイルスは、経口接種の生ワクチンなので、この制限は適応されません。

- その他のワクチンについて制限はありません。

- ただし、同一ワクチンを複数回接種する際の接種回数はワクチンごとに設定されていますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 地域保健課

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢730-1

電話番号:04-2966-5513

ファクス番号:04-2966-5514

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年01月10日