市内中学校が実施するSDGsの取組(令和6年5月号〜令和7年4月号)

広報いるまに連載中のコラム「SDGs~未来のために、いまできること~」の情報をまとめています。ここでは令和6年5月号から令和7年4月号までに連載したテーマの「市内中学校が実施するSDGsの取組」の記事を掲載しています。

入間市では、令和5年10月に市内中学校の生徒に対し、SDGsに関するアンケート調査を実施しました。SDGsの認知度は97.13%という高い結果で、また、興味があるSDGsの17のゴールについては、「海の豊かさを守ろう」「陸の豊かさを守ろう」「人や国の不平等をなくそう」の順で多く、特に環境面や社会面への関心が高いことが伺えました。将来を担うこどもたちは、どのようなSDGsの取組を行っているのでしょうか。市内中学校が実施するSDGsの取組を1校ずつ紹介します。中学校での取組を通じ、どんなことができるか一緒に考えていきましょう。

ページ内目次

連載を振り返って(令和7年4月号)

令和6年度の1年間、市内中学校でのSDGs達成に向けた取組を紹介してきました。

多くの中学校で、ペットボトルキャップやコンタクトレンズケースを含めた資源回収を熱心に取り組んでいることが伺えました。また、中学校での取組に感銘を受け、市役所でも同様の取組を行えるよう東金子中学校の生徒会本部に追加取材を行ったところ、中学生のSDGsへの理解の深さを再認識しました。

日々の活動の積み重ねがSDGsの達成に繋がります。ご紹介した中学校での取組を参考に、皆さんも身近なことから実践してみてはいかがでしょうか。

私たちは、学校における平和とはいじめのない学校だと考え、毎年10月にいじめノックアウトという取組を進めています。今年度は生徒朝会の場で生徒会本部から「いじめを他人事としてとらえず、クラスで具体的な取組を考えよう」と呼びかけを行いました(右写真参照)。これを受け、学級活動の時間にクラスでできることを話し合い、宣言としてポスターにまとめました。ポスターは昇降口に掲示し、いじめのない学校づくりへの意識を高めることができました。

本校は「生徒の人権意識を高め、人権を尊重できる行動がとれるようになる」ことをねらい、毎年11月に人権週間を設定しています。期間中は、障がい者やバリアフリー、いじめ等を題材とした動画の視聴や、担当教員による人権の講話を聴き、その後、各クラスで人権宣言を作成し、校内に掲示しました(右写真参照)。

宣言作成後の週末に設けた振り返りの時間では生徒から「友人との会話では言葉選びに気をつけようと思った」等の意識の変化に関する発言がありました。

向原中学校編(令和7年2月号)

本校は周囲を木に囲まれていて、毎年、秋になると校地内や道路に落ち葉が広がります。落葉掃きは、1年生と3年生が清掃の時間に行っている他、一部、地域の方々にもご協力いただいています。また、2年生が「落ち葉拾い選手権」を行ったところ、昼休みの15分間で校地内全体で45リットルのゴミ袋335袋分もの落ち葉が集まりました。

このたくさんの落ち葉の一部を利用して、たい肥を作っています。本校では、地域の農業ボランティアの方にご協力をいただき、科学部と「かいのき学級」(特別支援学級)が校地内で畑を運営しています。作ったたい肥はこの畑で活用しています。たくさんの栄養を受け取って育った野菜はとてもおいしいです。

東町中学校編(令和7年1月号)

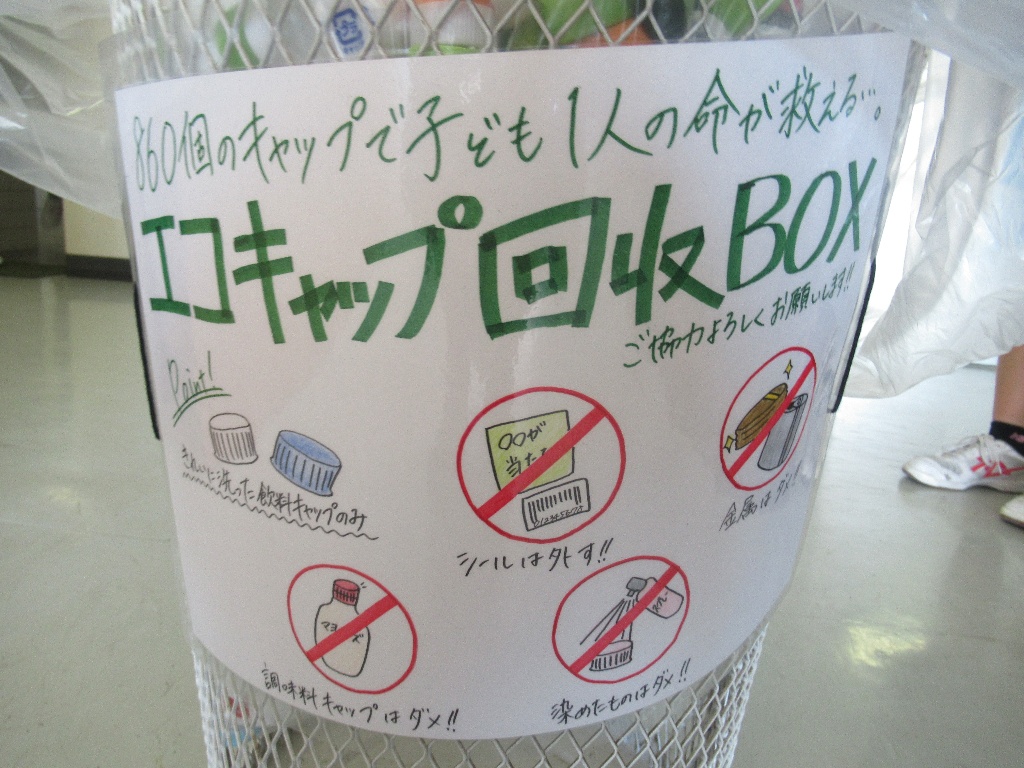

東町中学校では、昨年度からペットボトルキャップを集める「エコキャップ回収運動」を始めました。キャップはNPO法人エコキャップ推進協会を通じてリサイクル業者へ売却し、その売却益で世界の子どもたちへワクチンが届けられます。

エコキャップ回収運動は生徒会本部の生徒が主体で行っており、期間は2週間を目安として、学期に1回は行うようにしています。期間中はお昼の放送等で全校に協力を呼びかけます。

今年度は多くの生徒の協力で10月時点で約23,250個集まりました。集められたキャップは、約800個で1人分のワクチンになります。3年生の参加率が高いため、今後1、2年生の教室に出向き呼びかけをしていきたいです。

武蔵中学校編(令和6年12月号)

本校では、8月31日(土曜日)に資源回収を行いました。この資源回収は、地域の方々のご協力と生徒たちとのリサイクル活動の一環として毎年行っており、生徒たちがSDGsについて考えるきっかけになっています。

今年度も部活動を中心として参加をし、役割を決め、積極的に地域の方々に働きかけることができました。武蔵中学校の生徒、教職員、PTA会員、地域の方々で行う貴重な取組です。ともに汗をかき、一つになって活動したことから、武蔵中学校は地域の皆さまに支えられている、ということを強く感じました。今後も地域とのつながりを大切にしながらこの取組を行っていきます。

東金子中学校編(令和6年10月号)

本校の生徒会本部では、年間を通して、コンタクトレンズケースとペットボトルキャップの回収に取り組んでいます。令和5年度は年間で3回実施し、2種類合わせて約20キログラム回収することができました。この取り組みは、生徒達が環境問題について考えるきっかけにつながっています。

また、今年度の生徒総会で行った討論会では、『クラスで考えるSDGs ~意見で広がる豊かな生活~』をテーマに、学級討議により決定した各クラスで年間を通して実行するSDGsに向けた取り組みを発表し、意見交換を行いました。

これからも、学び合いや討論を通して理解を深め、SDGsに向けて取り組んでいきます。

本校では、SDGsの取組として、主に3つの活動を行っています。1つ目は環境福祉委員会と生徒会による資源回収、2つ目は給食委員会による「感食」キャンペーンです。

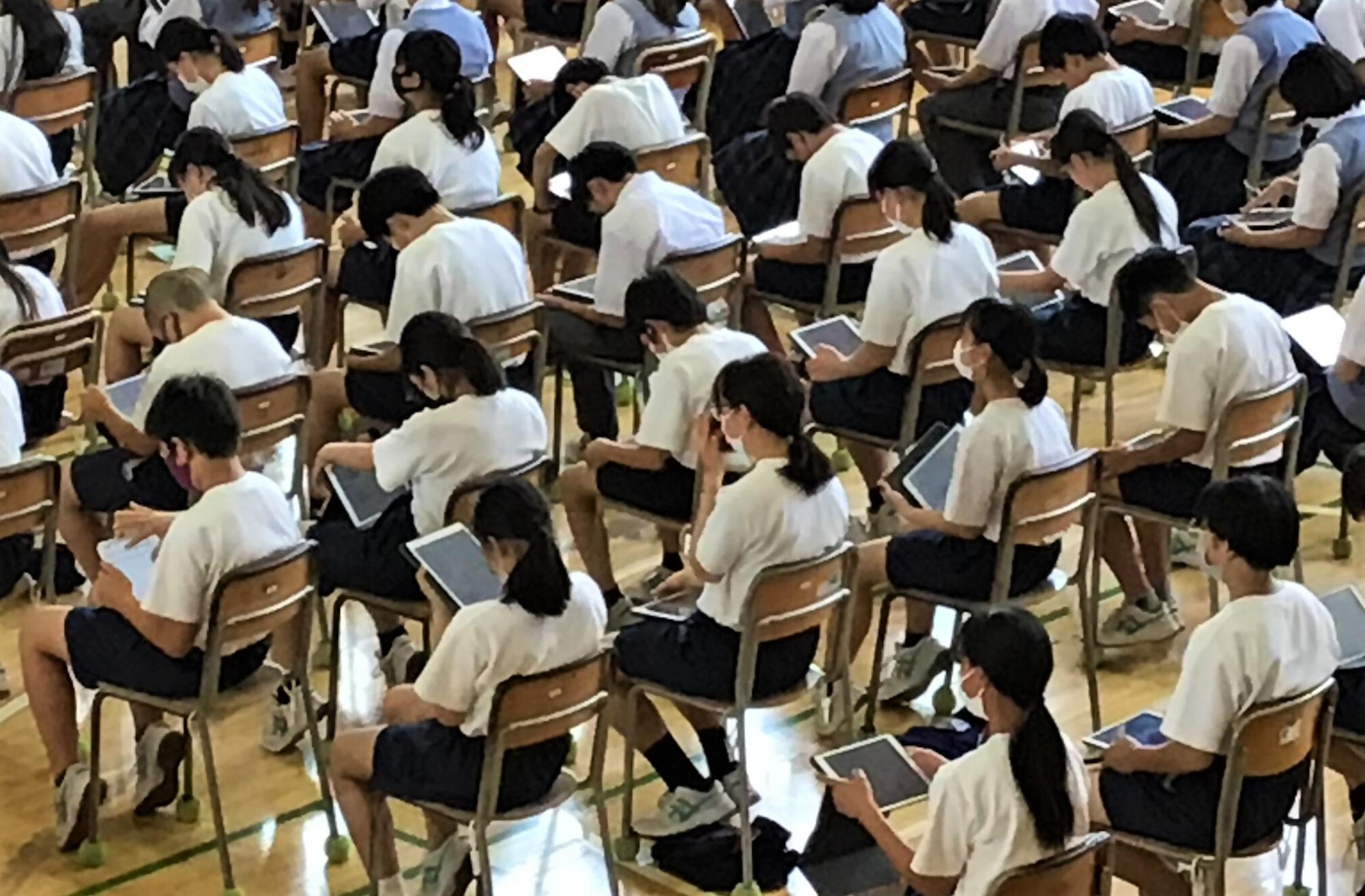

そして3つ目は、生徒総会の資料や生徒会報の電子化です。学校の学習システムアプリを活用し資料をデータで送り、タブレットで閲覧することで、学校全体の紙の使用量を大幅に減らすことが可能となりました。令和5年度は前年度の紙の使用量と比較し、約1万枚分の紙の使用を削減でき、生徒からは「画面をズームできるから紙より見やすかった」「破れたり、失くしたりする心配がなくてよい」といった声が上がっています。今後もこれらの活動を継続するとともに、さらに参加率・達成率を上げられるよう、全校で取り組んでいきます。

上藤沢中学校編(令和6年8月号)

本校では生徒会を中心として、SDGsに取り組んでいます。本部役員から給食委員会へ残菜調査とその対策を依頼し、給食の食べ残しを減らす取組を始めました。給食委員会の会議では、

1 すべての食物を盛り切る配膳を行う

2 均等にご飯を分けるために、あらかじめ等分に分けておく

3 おかわりをして、たくさん食べた人には表彰をする

等の案が出ました。今後は、これらの策に積極的に取り組んでいくために、ポスターの作成や各クラスへの呼びかけなどを検討し、残菜への対策をします。おいしい給食を無駄なくおいしく食べる事ができるように、上藤沢中学校一同取り組んでいきます。

豊岡中学校編(令和6年7月号)

本校では学期に1回、通学路に落ちているゴミを拾い、地域の清掃に努めています。拾ってきたゴミは整備美化委員と生徒会本部役員で分別し、処理しています。

生徒からは「ゴミが多くて驚いた」、「通学路が綺麗になって嬉しい」という感想が多く、全員が積極的に参加しています。また、6月の市民清掃デーは、生徒が自主的に地域清掃に参加できるよう部活動の時間を配慮しているため、多くの生徒が参加しています。これからも未来のことを考え、地域清掃を続けていきます。

本校では、SDGsの視点から「環境を大切にしようとする態度と資質の育成」に向け次の2つの活動に取り組んでいます。

(1)資源回収

生徒会活動の一環として、生徒発信の資源回収を行っています。各家庭にもご協力をいただき、参加率(回収率)も毎回100%に近く、学校行事のひとつとして定着しています。資源回収で得た収益は、令和6年能登半島地震の義援金として寄付させていただきました。

(2)通学路清掃

生徒会本部役員と環境委員会を中心に各学期に1回、全校生徒で通学路清掃を行っています。通学路の清掃という奉仕活動を通して、以下の3点の育成を目的としています。

1 自らを取り巻く環境を綺麗に保つ心

2 自然を大切にする心

3 地域に進んで貢献する心

地域から多くの応援の言葉をいただき、生徒の自己有用感の醸成にもつながっています。

今後も、資源回収や通学路清掃を通して、「環境を大切にしようとする態度と資質」の育成を目指し、SDGsの視点に立った教育を実践していきます。

令和5年度、本校では、3年生の全生徒が「総合的な学習の時間」の中で、「私たちの暮らす世界と向き合う~SDGsを通して~」を研究テーマとした自由研究に取り組みました。この取組は、今後、さらに重要視されてくる「SDGs」への理解を深めるとともに、生徒自らアイデアを出し合い、課題を解決するための行動力につなげていくことが大きなねらいです。生徒たちは、SDGs17の目標から設定した12テーマから、各々興味のあるテーマを選び、知識を深めました。この他、「貧困問題」や「戦争と平和」などをテーマとした講演会も実施し、知見者の実体験を基にしたお話しは、生徒の意識向上に影響を与えました。12月9日の授業公開日には発表会を行い、多くの保護者が参観に訪れました。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 企画課 未来共創政策推進室

〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1

電話番号:04-2964-1111(代表)

ファクス番号:04-2965-0232

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年07月01日