1 加治丘陵のみどころ

1-1.加治丘陵の散策コース

(1)『加治丘陵マップ』を配布しています

加治丘陵の散策コースや主な施設などを紹介した『加治丘陵マップ』を配布しています。

下記よりダウンロードできます。

(2)桜山展望台

桜山展望台は遊歩道(南コース)沿いの標高189名メートルの位置にあり、加治丘陵散策の中心として利用されています。周りには水道、トイレ、ベンチが整備されているのでゆっくり休憩できます。

展望台に上ると、360度の展望が開け南の眼下には茶畑が広がり、そのうしろには狭山丘陵も望めます。

遠くには、丹沢山塊、富士山、奥多摩・奥秩父連山、赤城・榛名・浅間山や都内の高層ビル群もなども見渡せます。

(3)トラスト保全6号地

金子駅から道標に従い北方向へ進むと、やがてトラスト保全6号地の唐沢流域樹林地に出ます。

この樹林地は「さいたま緑のトラスト運動」で県内で6番目に取得したもので、県民共有の財産として保全しています。全体的におだやかで親しみやすい景観をもつ加治丘陵ですが、部分的には深山幽谷(しんざんゆうこく;奥深い自然)を思わせる所を見つけることができます。

さいたま緑のトラスト運動については次のリンクをご覧ください。

(4)山仕事の広場

山仕事の広場(広場、木製遊具、トイレ、野外卓)

自然豊かな加治丘陵の中にある広場です。木製遊具も設置され、のびのびと遊ぶことができます。自然に囲まれた広場でのんびり森林浴など、街中の公園ではできないことをしてみませんか。

(5)探検の森休憩園地

探検の森休憩園地(四阿、野外卓、ベンチ)

遊歩道(北コース)から自然探勝路に向かう途中にある休憩園地です。遊歩道から少し登った丘の上に、四阿が設置されています。散策途中にひと休みしながら、加治丘陵の四季を感じてみてください。

(6)自然探勝路

自然探勝路は、加治丘陵内遊歩道の北コースと南コースの間をつなぐ、全長約600メートル・幅員約1.2メートルの園路です。加治丘陵の間伐材を使用した丸太階段、丸太橋が設置され、尾根と谷をつないでいます。丸太階段は、全部で約400段設置されており、勾配のある園路です。階段途中にあるベンチでひと休みしながら、加治丘陵の豊かな自然を楽しむのはいかがでしょうか。

(7)四季の森休憩園地

四季の森休憩園地(ベンチ2基)

四季の森休憩園地は、遊歩道南コースと自然探勝路をつなぐ遊歩道沿いにあります。加治丘陵の間伐材を使用したベンチが2基設置されており、自然探勝路への挑戦前後の休憩に利用してみてはいかがでしょうか。

(8)花見の丘

「花見の丘」は、農村環境改善センターの西側に位置しています。

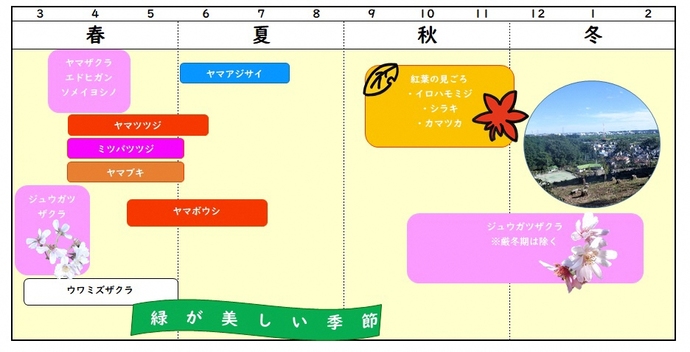

加治丘陵のエントランス空間として、季節ごとに花や紅葉を楽しめるよう整備しました。

施設内の丸太階段や丸太ベンチ等には、加治丘陵の間伐材を利用しています。

1-2.加治丘陵の地形と自然

入間市を上空から見ると、市街地が広くある中で加治丘陵はまとまった濃い緑に見えます。このように、ひとかたまりの自然が面的な広がりをもって保全されている丘陵地は、埼玉県でも数少ない貴重な緑地となっています。

さらに、加治丘陵の内部は起伏の多いでこぼこした地形をしています。加治丘陵は特に谷が発達し、渓流的になっている沢が多いという地形的特徴があり、水の中の生き物も多く確認されています。いくつもの沢や尾根が多様な環境を造りだすことで、多くの生き物のすみかとなっているのです。沢は小川となって丘陵の北を流れる入間川や南を流れる霞(かすみ)川にそそぎます。丘陵の森林がはぐくんだ土は、雨が降れば土中に浸透させながらゆっくりと水を流す自然のダム機能ももっています。入間川や霞川の水源かん養林としても大切な役割を果たしています。

さらに上空から見てみると、加治丘陵は奥武蔵の山地から突き出た形の丘陵であることがわかります。同じく入間市にある狭山丘陵は、山地から切り離されています。加治丘陵は山地とのつながりが強いことが大きな特徴です。そのため、普通ならもっと山奥の方へ行かなければ見られないような植物や動物が、私たちのすぐ近くでたくさん生きています。

加治丘陵は、最も平野に近い場所で山の生きものが生きられる場所となっています。

1-3.加治丘陵の生まれ育ち

加治丘陵は、昔の多摩川が山から運んできた砂や石が積もりつもった扇状地として狭山丘陵といっしょに生まれました。その後、昔の多摩川によって2つに分断され、それぞれ「狭山丘陵(さやまきゅうりょう)」「加治丘陵(かじきゅうりょう)」と呼ばれるようになりました。どちらも、もとは広くて平らな土地でした。それが小さな水の流れに削られ続けてたくさんの谷ができ、加治丘陵は急斜面の多い丘陵地になりました。もとが平らな土地であったことを教えてくれる証拠として、遠くから見ると、稜線がほとんど平らに見えます。

また、加治丘陵は西の方が標高が高く、東に向かってゆるやかに低くなっています。これは、加治丘陵と西でつながっている山地が盛り上がり、平野の方が沈み込んだ地殻変動(ちかくへんどう)の影響を受けたことを表しています。

1-4.加治丘陵の足元を見てみると

丘陵の西の方では、かつて関東山地から多摩川によって運ばれた大量の礫(れき;大きめの石ころ)が堆積しています。この層を「飯能礫層(はんのうれきそう)」といいます。歩くと、大きめの川原石がごろごろしています。

唐沢より東の方に行くと、かつて海や湿地だった頃に積もった粘土や細かい砂でできています。この層を「仏子層(ぶしそう)」といいます。歩くとヌルヌルツルツルしています。

このように、加治丘陵の足元を見ると、礫(大きめの石ころ)でできた西の方と、粘土でできた東の方に大きく分かれます。足元を見ながら歩くことで、雄大な歴史と加治丘陵の生い立ちを感じることができます。

礫がごろごろしている様子

粘土質でヌルヌルツルツルしている様子

1-5.加治丘陵の植生

加治丘陵の植生で最も多いのはコナラ林です。これは、もともと薪炭(しんたん)林として利用されてきたコナラ雑木林と、アカマツ林が枯れたあとに自然に成立したコナラ林があるためです。次に多いのはヒノキ植林です。コナラ雑木林とヒノキ植林の2タイプで80%以上の面積を占めています。民家の近くには竹林も少しあります。これらがモザイク状に分布しているのは、一般的な里山林の特徴を現しているといえます。

里山林は、人々の生活を支える重要な資源を生み出す場でした。しかし、現在は里山林からの資源を使う必要がなくなり、人の手が入らなくなりました。

加治丘陵のヒノキ植林地でも、枝打ちや間伐といった林業的な作業を放棄され、常緑低木のヒサカキが多くはえている林が見られます。良い木材となるヒノキを育てるには、間伐や枝打ちをする必要があります。

コナラ林は管理を止めると、明るいところが好きな草花が姿を消すといわれています。草花がいっぱいのコナラ雑木林としてこれからも維持するには、15年おきの伐採や落ち葉かきなどの管理をしていく必要があります。

今後、どういった林を目指し、誰がどのような管理をしていくか、生み出される資源をどのように利用していくかが大きな課題となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1

電話番号:04-2964-1111(代表)

ファクス番号:04-2965-0232

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月28日