介護保険料未納による給付制限について

給付制限の趣旨

介護保険は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう非常に重要な財源であり、保険料の納付がないと介護保険制度を維持していくうえで、大きな支障となります。また、保険料を滞納している被保険者が通常通り保険給付を受け続けることは、被保険者間の公平感を損なうものであり、他の被保険者の保険料納付意欲を減退させることにもなります。

そのため、介護保険法では、特別な理由もなく長い間保険料を納付しない被保険者に対し、保険給付を制限すると規定されています。

給付制限の内容

支払方法の変更(償還払い化)…法第66条

措置の概要

要介護認定等を受けた第1号被保険者が、納付期限から1年間介護保険を納付しない場合は、省令等で定める公費負担医療を受けることができる者及び災害など政令で定める特別の事情がある場合を除き、現物給付から償還払いによる給付に切り換え、その旨を被保険者証に記載します。

措置の内容

- サービスを利用する際の費用がいったん全額自己負担となります。

- 居宅介護支援サービスを利用した場合 0% ⇒ 100%

- 介護サービスを利用した場合 10~30% ⇒ 100%

- 保険給付対応分については、後日、被保険者本人の申請に基づき、償還払いとなります。

- 対象者が介護保険施設に入所している場合は、入所時の食費・居住費(滞在費)についてもいったん基準費用額を自己負担し、後日、申請により償還払いとなります。

- 保険外の負担(日常生活品費等)については、通常の方と同様です。

- ご家族や事業所が、本人からの委任により代理で申請手続を行うことも可能です。

措置の開始

- 保険料滞納期間が1年以上の被保険者に対し、催告等を行ってもなお未納である場合、「介護保険給付の支払方法の変更(償還払い化)予告通知書」を送付し、保険料の納付を促します。

- 納付相談の結果等から、納付できない特別の事情がないと認められた場合には、被保険者証(第三面)の「給付制限」欄に「支払方法の変更」を記載します。

記載は、原則として要介護認定等の際に行います。

(注意)支払方法の変更の措置開始日は、証交付日の属する月の翌月1日となります。

措置の終了

滞納保険料を完納した場合や政令で定める特別な事情があると認められる場合など、措置の終了要件に該当した時は、対象者に被保険者証の提出を求めたうえで、被保険者証(第三面)の「給付制限」欄の「支払方法の変更」の記載について、措置の終了日を記載します。

保険給付の一時差止…法第67条第1項、第2項

支払方法の変更を措置された被保険者が、納期限から1年6か月間介護保険料を納付しない場合は、償還支払による給付の一部または全部について支給を一時差し止めることとなります。

一時差止めに係る保険給付から滞納保険料の控除…法第67条第3項

保険給付の支給を一時差し止めてもなお納付がない場合に、あらかじめ本人に文書で通知のうえ、滞納保険料相当額を差し止めている保険給付支払額から控除し、残金を給付します。

給付額減額…法第69条

措置の概要

要介護(要支援)認定を受けた第1号被保険者のうち、過去10年間(平成12年以降)のうち時効(2年)により保険料徴収権が消滅した期間がある滞納者は、災害その他特別な事情がある場合を除き、その時効が消滅した未納期間に応じて、保険給付額が減額となり、その旨を被保険者証に記載します。また、措置の期間は高額介護(予防)サービス費などの給付が受けられなくなります。

措置の内容

- 時効により保険料徴収権が消滅した期間に応じて給付額減額期間が算定され、その期間中は保険給付率が9割(または8割)から7割へ、現役並み所得者については7割から6割へ引下げられます。

(注意)居宅介護サービス計画費(介護予防サービス計画費)については、自己負担がないため10割が保険給付として居宅介護支援(介護予防支援)事業者に支払われます。 - 高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給がされません。

- (特例)特定入所者介護(予防)サービス費の支給がされません。

措置の開始

- 要介護認定申請を行った被保険者が、時効により保険料徴収権が消滅した期間にあり、給付額減額期間が1か月以上と算定される場合、「給付額減額事前通知」を送付し、納付相談等を促します。

- その結果、利用料を負担することができない特別な事情がないと認められた場合には、被保険者証(第三面)の給付制限の欄に「給付額の減額」の記載を行います。

記載は、原則として要介護認定等の際に行います。

(注意) 給付額減額措置の開始日は証交付日の属する月の翌月一日となります。 - 時効により保険料徴収権が消滅した期間以外に、滞納期間が一年以上の未納保険料があり、政令で定める保険料を納付できない特別な事業がないと認められる場合には、「支払方法の変更」にも該当しますので、被保険者証(第三面)の「給付制限」欄に「支払方法の変更」の記載も同時に行います。

措置の終了

給付額減額を措置した後に、政令で定める利用料を負担することが困難な特別な事情があると認められた場合には、給付額減額措置の終了となります。被保険者証に(第三面)の「給付額の減額」の記載について、措置の終了日を記載します。

(注意) 措置の終了日は、特別な事情に該当すると認めた日の属する月の前月末日となり、措置当初の措置終了日を修正することになります。

第二号被保険者の給付の一時差止め…法第68条

第2号被保険者に医療保険料の未納がある場合、支払方法の変更措置をするとともに、償還払いとなる給付の一部または全部について支給を一時差し止めることができます。

給付制限の概要(給付制限の適用原因と処置の内容)

| 給付制限の種類 【根拠法令】 |

適用の原因 | 措置の内容 | 適用期間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 償還払い化 (支払方法の変更) 【法第66条】 |

納期限から1年以上保険料を滞納 注1 |

サービスの利用の際、いったん全額(10割)を負担します。 注2 |

原則未納が解消されるまで | |

| 保険給付の支払の一時差止・滞納保険料の控除 【法第67条】 |

償還払い化が措置され、かつ、納期限から1年6か月以上保険料を滞納 | 償還払い分の保険給付が差し止められ、滞納保険料が控除される。 | 原則未納が解消されるまで | |

| 給付額減額 【法第69条】 |

保険料を2年以上滞納し、かつ、保険料徴収権消滅期間(時効の期間)がある 注3 |

サービス利用時の自己負担が3割または4割負担となる。 注4 注5 |

保険料徴収権消滅期間に応じた期間 | 高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費、補足給付も支給されない |

- (注意1)被保険者証(第三面)の給付制限の欄に「支払方法の変更」の記載を原則として要介護認定等の際に行います。なお、支払方法の変更の措置開始日は、証交付日に属する月の翌月一日となります。

- (注意2)保険給付対象分については、後日、被保険者本人の申請に基づき、償還払いとなります。

- また、対象者が介護保険施設に入所している場合は、入所時の食費・居住費(滞在費)についてもいったん基準費用額を自己負担し、後日、申請により償還払いとなります。なお、保険外の負担(日常生活費等)については、通常の方と同様です。

- (注意3)居宅介護サービス計画費(介護予防サービス費)については、自己負担額がないため、10割が保険給付として居宅介護支援(介護予防支援)事業者に支払われます。

- (注意4)被保険者証(第三面)の給付制限の欄に「給付額の減額」の記載を原則として要介護認定等の際に行います。なお、給付額減額措置の開始日は、証交付日の属する月の翌月1日になります。

- (注意5)給付額減額措置時の負担割合は、通常の自己負担が1割又は2割となる被保険者は3割負担、通常の自己負担が3割となる被保険者は4割負担となります。

事業者の皆様にご留意いただきたいこと

被保険者証の確認の徹底について

被保険者はサービスを受ける際にその都度、事業者に被保険者証を提示することが義務づけられています(介護保険法施行規則第63条)。それにも関わらず、給付制限の記載が見逃され、国保連の審査で返戻となってから気づかれるケースがないようにご注意ください。

円滑な事業運営のため、サービス提供時、費用徴収時には、必ず被保険者証を確認し、給付制限に関する記載がある場合は、利用者からの利用料徴収方法を間違えないようにお取り扱い願います。

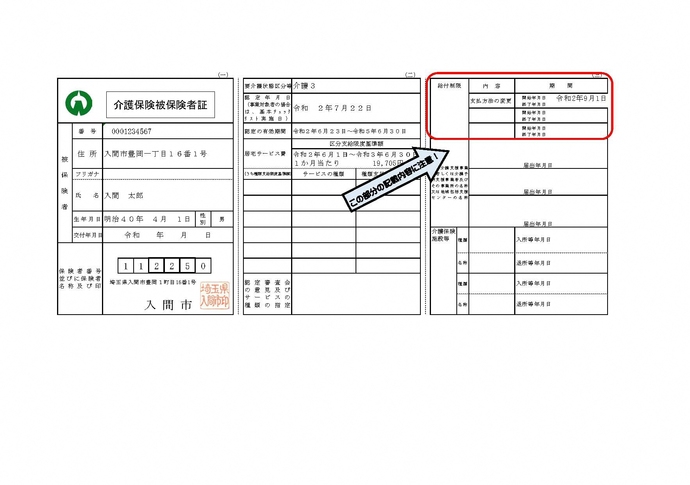

被保険者証への記載例

支払方法の変更(償還払い化)の場合

被保険者証に支払方法の変更措置の終了日が記載されている場合は、終了年月日までのサービス利用が償還払いとなります。

終了年月日の翌日以降は現物給付となりますので、誤って費用の徴収をしてしまった場合には、お手数ですが、利用者との間で清算のうえ、保険給付分について国保連合会に請求してくださるようにお願いいたします。

なお、支払方法の変更措置が終了になるのは、終了要件を満たした日の翌日(生活保護については開始日)であることから、月途中の場合も多いため、月単位ではなくサービス提供時ごとに費用徴収を行っている事業者の方は、特にご注意ください

様式第5号 支払一時差止終了申請書兼支払方法変更終了申請書 (Wordファイル: 14.8KB)

給付額減額の場合

被保険者証には、給付額の減額の開始年月日・終了年月日を記載しています。終了年月日の翌日以降は、被保険者の負担割合に応じて給付率が給付減額措置前の負担割合に戻りますので、通常どおり利用者負担額を徴収してください。誤って給付額減額措置中の利用者負担額で徴収した場合は、お手数ですが、利用者との間で精算のうえ、保険給付分について、国保連合会に請求して下さるようお願いいたします。

なお、終了年月日前に給付減額措置が終了になるのは、要介護被保険者が被保護者になる等特別な事情に該当すると認めた日の属する月の前月末日であるため、終了の効果は終了した月の初日にさかのぼります。

様式第11号 介護保険給付減額記載終了申請書 (Wordファイル: 14.1KB)

支払方法の変更と給付額減額が重複している場合

利用者が「支払方法の変更措置」を受けている期間と「給付額減額措置」を受けている期間が重複する場合には、その期間内はサービスを利用する際に費用がいったん全額負担になりますのでご注意ください。

また、支払方法の変更が措置されている被保険者からの費用徴収時には、「領収書」と併せて「サービス提供証明書」の交付をお願いいたします。居宅介護支援事業者の場合は、さらに「給付管理票」もご利用者にお渡しください。

償還給付を申請について

保険給付の支払方法の変更措置を受け、支払方法の変更措置を受け、サービス利用時に全額自己負担した(10割分を支払った)被保険者が市役所介護保険課で償還給付を申請する際には、次の書類が必要となります。

- 介護保険被保険者証

- 振込先の口座番号が確認できるもの

- 領収書

- サービス提供証明書

(注意)居宅介護サービス計画費の申請の場合は「給付管理票」も必要

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課

〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1

電話番号:04-2964-1111(代表)

ファクス番号:04-2965-0232

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年03月31日