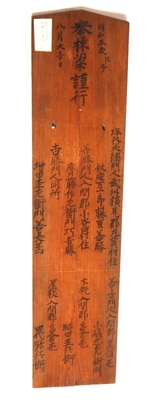

65 高倉氷川神社本殿付棟札

市指定文化財(有形文化財・平成22年6月1日)

高倉氷川神社の本殿は、明和5年(1768)に再建されたもので、市内の神社で現在本殿として使用されているものとしては最古にあたります。

建物の形式は、母屋(もや)に向拝(ごはい)、浜床のついた一間社流造(いっけんしゃながれづくり)です。部材は総桧造で、向拝柱の木鼻彫刻に獅子や獏(ばく)、蟇股(かえるまた)に馬や鹿、脇障子には雲波竜(うんばりゅう)の彫刻を施しています。屋根は杮葺(こけらぶき)で羽口を厚く積んでいます。また、鬼板には寺院特有の卍巴(まんじともえ)が用いられるなど神仏習合の様子が見受けられます。

棟札には、明和5年8月に武州横見郡丸貫村(現在の比企郡吉見町)の秋庭(あきば)万一郎とその門弟で小谷田村の齊藤作左衛門らが造営に当たったことが記されています。

なお、秋庭万一郎らは、同じ明和5年に小谷田の氷川神社本殿(市指定文化財)の建築にも携わっています。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 博物館

〒358-0015 埼玉県入間市二本木100

電話番号:04-2934-7711

ファクス番号:04-2934-7716

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年03月31日